Konjunkturpolitik hat eine lange Tradition in der Volkswirtschaftslehre und ist fester Bestandteil der Wirtschaftspolitik. In diesem Überblicksartikel erklären wir euch, wie sie definiert wird, sowie ihre Abgrenzung zur Fiskal- und Finanzpolitik. Und wir gehen auf ihre Instrumente und Grenzen ein.

Definition Konjunkturpolitik einfach erklärt

Konjunkturpolitik: Sie beschreibt die Gesamtheit aller Maßnahmen zur Verstetigung der Konjunktur und zur Erreichung und Sicherung der Ziele der Wirtschaftspolitik.

Diese Definition der Konjunkturpolitik ist sehr weit gefasst. Man kann hier noch einmal eine enge Definition abgrenzen:

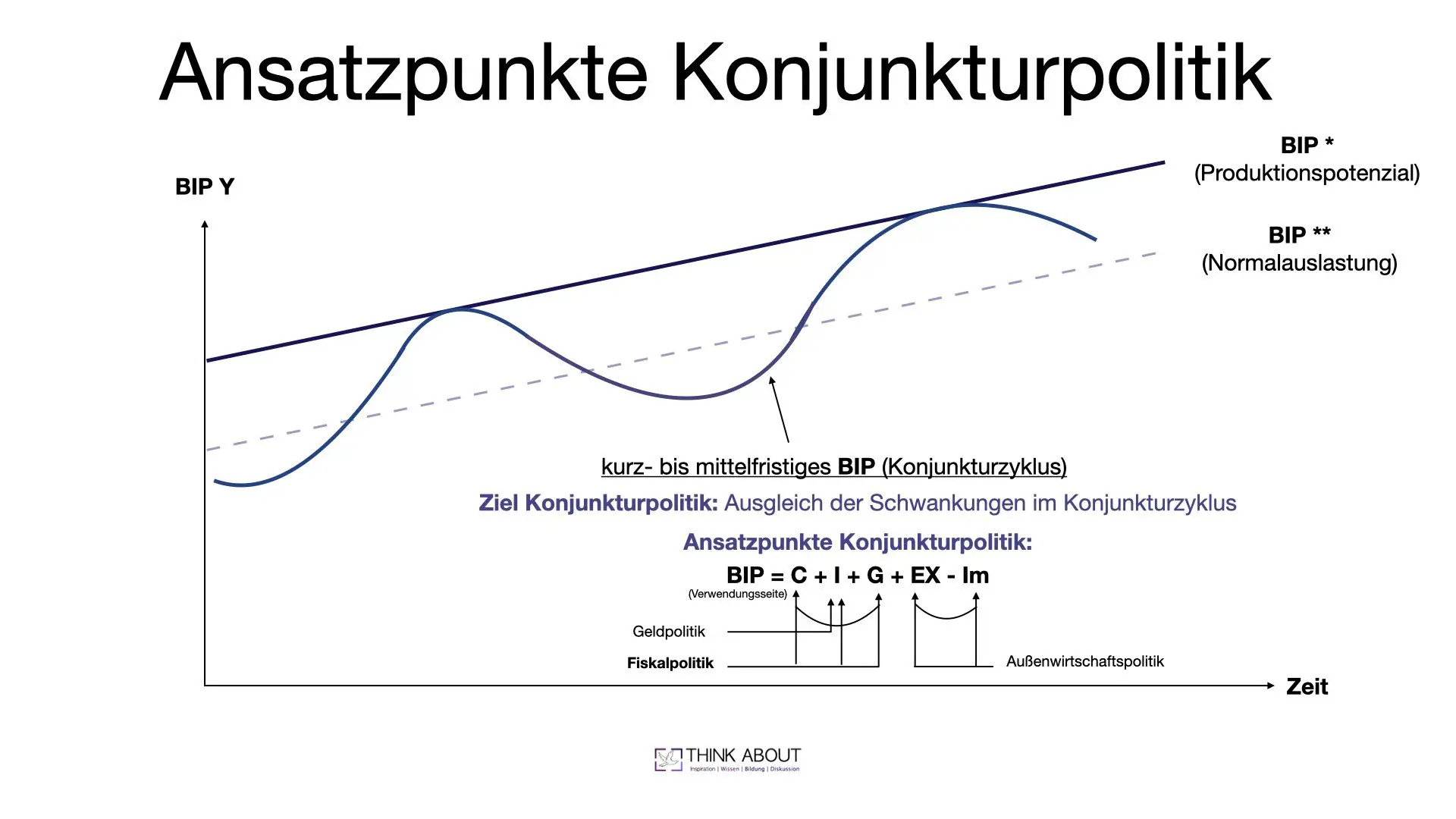

Konjunkturpolitik (enge Definition): kurz und mittelfristige wirtschaftspolitische Maßnahmen, die darauf zielen wirtschaftliche Schwankungen im Konjunkturzyklus auszugleichen.

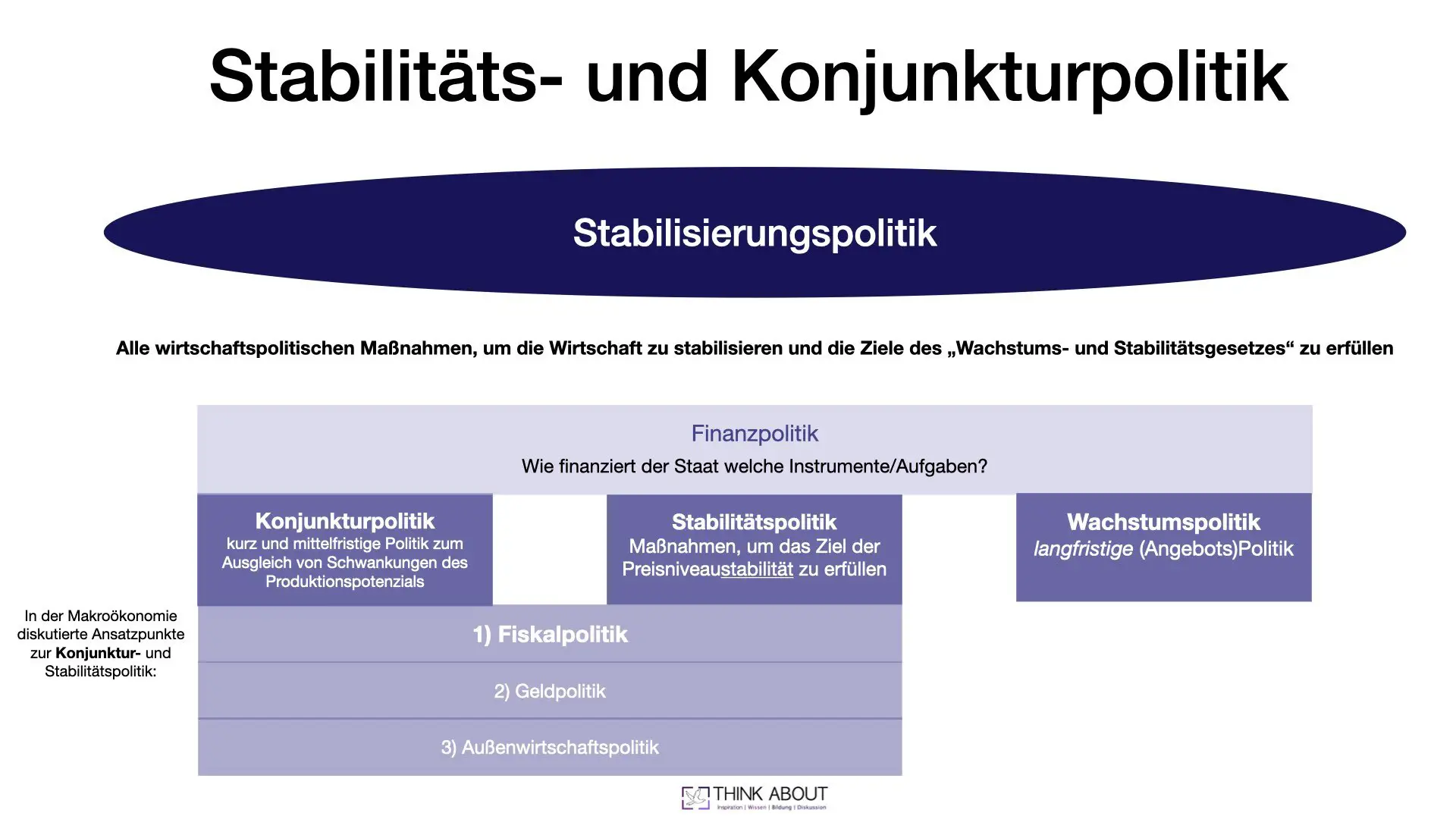

In der Regel meint man die enge Definition, wenn man von Konjunkturpolitik spricht. Man spricht dann auch von antizyklischer Konjunkturpolitik. Hierdurch soll die Aufgabe dieser Politik zum Ausgleich von Konjunkturschwankungen betont werden. Die oben genannte weite Definition der Konjunkturpolitik kennt man dagegen eher unter dem Begriff Stabilisierungspolitik. Insbesondere in „alten“ volkswirtschaftlichen Lehrbüchern spricht man hiervon und grenzt die Konjunktur- und Wachstumspolitik ab.

Man kann sagen, dass die Stabilisierungspolitik der übergeordnete Rahmen für die Konjunkturpolitik und die Stabilitätspolitik ist, während beispielsweise die Finanzpolitik ein weiterer wichtiger Bereich der Wirtschaftspolitik ist, der sich auf die Verwendung von Regierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Einnahmen und Ausgaben bezieht.

Aufgabe der Konjunkturpolitik in Deutschland: Gesetz zur Förderung und Stabilität und des Wachstums

Erstmals definiert wurde die Aufgabe und Zielsetzung der Konjunkturpolitik in Deutschland mit dem Gesetz zur Förderung und Stabilität und des Wachstums (StabG) von 1967. Übergeordnetes Ziel der Stabilisierungspolitik ist die Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Umgangssprachlich spricht man vom „magischen Viereck“.

Das magische Viereck ist ein Konzept der Wirtschaftspolitik, das vier Ziele umfasst, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen:

Die Konjunkturpolitik hat dabei eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieser Ziele.

Die (antizyklische) Konjunkturpolitik kann dazu beitragen, alle vier Ziele des magischen Vierecks zu erreichen. Wenn die Wirtschaft in einer Rezession steckt und die Arbeitslosigkeit steigt, kann eine antizyklische expansive Konjunkturpolitik in Form von erhöhten staatlichen Ausgaben und Steuersenkungen die Nachfrage und damit die Wirtschaft wieder ankurbeln, was die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum fördern. Dadurch kann das Ziel der Vollbeschäftigung erreicht werden.

Eine (antizyklische) Konjunkturpolitik kann jedoch auch zu einem Anstieg der Inflation führen, wenn sie in einem Aufschwung fortgesetzt wird. Um das Ziel der Preisstabilität zu erreichen, muss die Konjunkturpolitik dann kontraktiver werden und die Ausgaben und die Nachfrage drosseln, was sich jedoch negativ auf das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung auswirken kann.

Insgesamt ist die Konjunkturpolitik daher ein wichtiges Instrument zur Erreichung der Ziele des magischen Vierecks, muss jedoch sorgfältig abgewogen werden, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden.

Konjunkturpolitik im engeren Sinne ist damit ein Teilgebiet zur Erreichung der Stabilitätsziele. Im Hinblick auf den Zeithorizont der politischen Maßnahmen ist von Konjunkturpolitik vor allem die Wachstumspolitik abzugrenzen. Während ein hoher Beschäftigungsstand und Preisniveaustabilität auch kurz- und mittelfristig beeinflusst werden können, ist die Beeinflussung des Wirtschaftswachstums eher langfristig angelegt. Auch wenn Beschäftigung und Preisniveaustabilität eigenständige Bereiche sind, sind sie damit doch Gegenstand der Konjunkturpolitik.

Im folgenden Absatz grenzen wir die verschiedenen Begriffe voneinander ab, bevor wir Ziele und Instrumente der Konjunkturpolitik (im engeren Sinne) vorstellen.

Abgrenzung Konjunkturpolitik und Stabilisierungspolitik

Stabilisierungspolitik: Sämtliche Maßnahmen, die der Erreichung und Stabilisierung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts dienen.

Stabilisierungspolitik ist ein übergeordneter Begriff, der sich auf alle politischen Maßnahmen bezieht, die darauf abzielen, wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten und Schwankungen zu mildern oder zu verhindern.

Konjunkturpolitik: kurz- und mittelfristige Politik zum Ausgleich von Schwankungen des Konjunkturzyklus bzw. des Produktionspotenzials.

Konjunkturpolitik ist ein Teilbereich der Stabilisierungspolitik, der sich insbesondere auf die kurzfristigen Schwankungen der Wirtschaft konzentriert, wie beispielsweise die Schwankungen im Konjunkturzyklus. Die Konjunkturpolitik zielt darauf ab, die Wirtschaft zu stimulieren oder abzuschwächen, um die Ziele der Wirtschaftspolitik zu erreichen.

Stabilitätspolitik: Maßnahmen, um das Ziel der Preisniveaustabilität zu erfüllen

Stabilitätspolitik ist ein weiterer Teilbereich der Stabilisierungspolitik, der sich auf die langfristige Stabilität der Wirtschaft konzentriert. Die Stabilitätspolitik setzt Instrumente wie Geld- und Finanzpolitik ein, um die Wirtschaft langfristig zu stabilisieren, beispielsweise durch die Bekämpfung von Inflation und Finanzkrisen.

Wachstumspolitik: langfristig orientierte Politikmaßnahmen, um ein angemessenes und gleichmäßiges Wirtschaftswachstum zu erreichen.

Finanzpolitik: Sie beschäftigt sich mit dem Einsatz der Instrumente Staatseinnahmen, Staatsausgaben und öffentliches Vermögen.

Die Finanzpolitik ist ein weiterer Bereich der Wirtschaftspolitik, der sich auf die Verwendung von Regierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Einnahmen und Ausgaben bezieht, um bestimmte wirtschaftliche und soziale Ziele zu erreichen. Die Finanzpolitik umfasst insbesondere die Bereiche Steuerpolitik und Ausgabenpolitik.

Fiskalpolitik: Gezielter Einsatz der öffentlichen Finanzen im Rahmen der Konjunktur- und Wachstumspolitik. Die Fiskalpolitik baut auf der Keynesianischen Beschäftigungstheorie auf. Sie umfasst die staatliche Einnahmen-, Ausgaben- und Vermögenspolitik und ist damit antizyklisch ausgerichtet.

Bei der Fiskalpolitik handelt es sich damit nur um einen Teilbereich der Finanzpolitik und ist also nicht automatisch mit dieser gleichzusetzen.

Aufgabe der Konjunkturpolitik

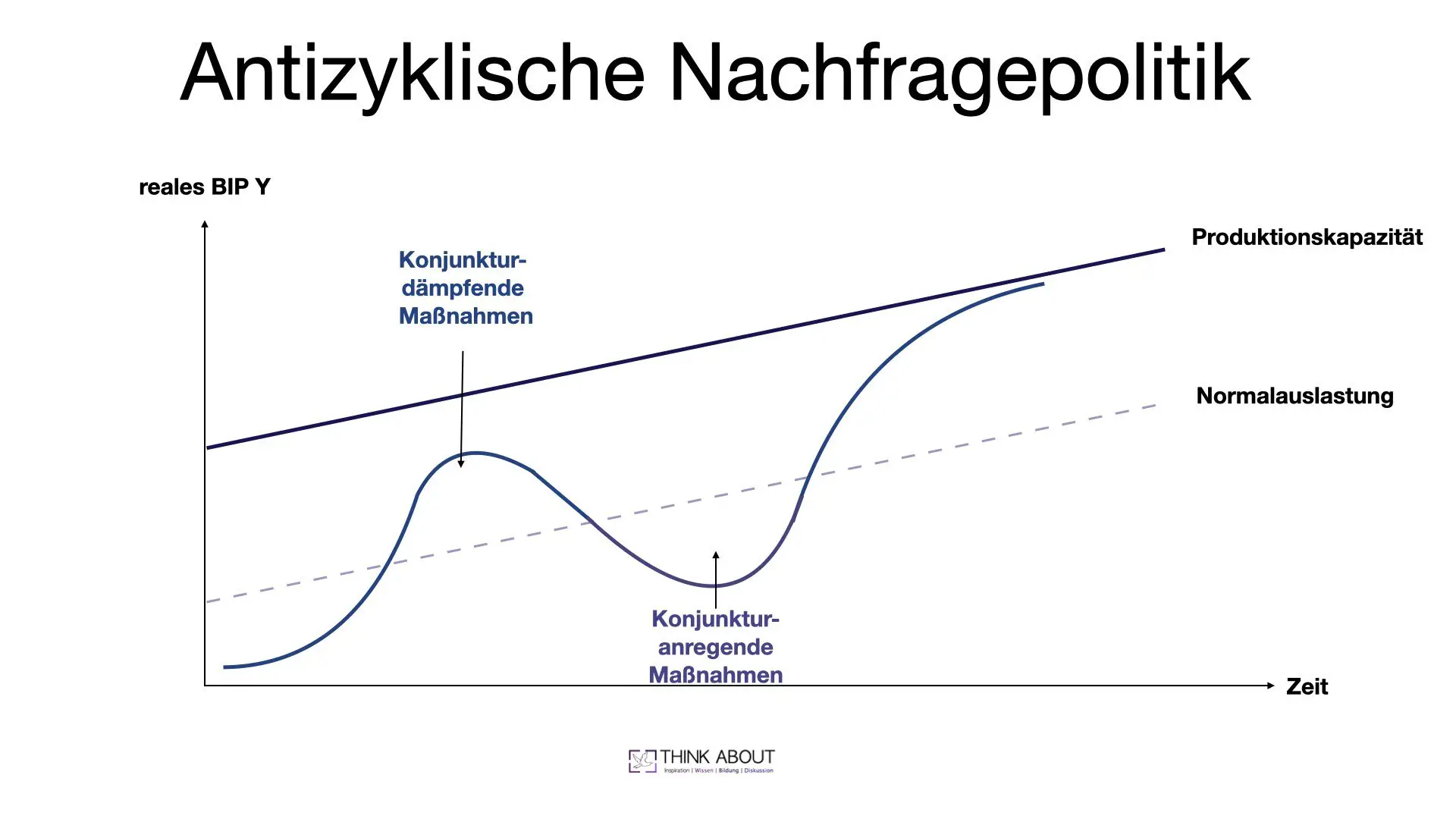

Die Konjunkturpolitik hat die Aufgabe, die Schwankungen der Wirtschaft im Konjunkturzyklus abzufedern und die wirtschaftliche Entwicklung zu stabilisieren. Sie zielt darauf ab, eine Vollbeschäftigung zu erreichen, ein angemessenes Preisniveau zu gewährleisten und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Konkret setzt die Konjunkturpolitik Instrumente wie die Geld- und Fiskalpolitik ein, um in Phasen der Rezession die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zu erhöhen und in Phasen der Hochkonjunktur die Nachfrage zu dämpfen. So sollen die Schwankungen der Wirtschaft im Konjunkturzyklus abgefedert und die wirtschaftliche Entwicklung stabilisiert werden.

Die Konjunkturpolitik lässt sich nach ihrer Wirkung folgendermaßen einteilen:

- Expansive Konjunkturpolitik: wirkt positiv auf das Wirtschaftswachstum

- Kontraktive Konjunkturpolitik: wirkt negativ auf das Wirtschaftswachstum

- Antizyklische Konjunkturpolitik: diese soll einer Entwicklung entgegenwirken

- Prozyklische Konjunkturpolitik: diese verfestigt eine bereits bestehende Entwicklung

Antizyklische Konjunkturpolitik bezeichnet die Maßnahmen, die entgegengesetzt zur derzeitigen konjunkturellen Entwicklung ergriffen werden, um die Konjunktur zu stabilisieren. Wenn die Wirtschaft im Abschwung ist, dann sollen antizyklische Maßnahmen wie höhere Staatsausgaben und Steuersenkungen ergriffen werden, um die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Im Aufschwung sollen hingegen Maßnahmen ergriffen werden, um Überhitzungen und Inflation zu verhindern, wie beispielsweise eine Erhöhung der Zinssätze.

Expansive Konjunkturpolitik bezeichnet eine Politik, die darauf abzielt, das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung durch höhere Staatsausgaben und/oder niedrigere Steuern anzukurbeln. Expansive Konjunkturpolitik wird in der Regel in Rezessionszeiten angewendet, um die Wirtschaft wiederzubeleben.

Kontraktive Konjunkturpolitik hingegen bezeichnet eine Politik, die darauf abzielt, das Wirtschaftswachstum zu verlangsamen, um Überhitzungen und Inflation zu vermeiden. Dies wird in der Regel in Zeiten hoher Inflation angewendet, um die Nachfrage zu reduzieren, indem beispielsweise die Zinssätze erhöht werden oder die Staatsausgaben reduziert werden.

Prozyklische Konjunkturpolitik bezieht sich auf Maßnahmen, die im Einklang mit dem Konjunkturzyklus ergriffen werden, was bedeutet, dass die Politik im Aufschwung expansiv und in der Rezession kontraktiv ist. Ein Vorteil dieser Politik ist, dass sie die Wirtschaft im Aufschwung stärken kann, da durch die expansiven Maßnahmen das Wirtschaftswachstum weiter angekurbelt wird. Ein Nachteil dieser Politik ist, dass sie in der Rezession eine Verschlimmerung der wirtschaftlichen Bedingungen bewirken kann, da durch die kontraktiven Maßnahmen die Wirtschaft weiter abgebremst wird.

Grundlage der Konjunkturpolitik: Konjunkturtheorien

Die theoretische Grundlage der Konjunkturpolitik basiert auf der makroökonomischen Theorie, insbesondere auf der keynesianischen Theorie. Diese besagt, dass die Gesamtnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen in der Wirtschaft schwanken kann und dass es in Phasen einer wirtschaftlichen Abschwächung zu einer Unterauslastung von Kapazitäten und Arbeitslosigkeit kommen kann. Durch konjunkturpolitische Maßnahmen, die auf die Steigerung der Nachfrage abzielen, soll dieser negativen Entwicklung entgegengewirkt werden.

Es gibt mehrere Konjunkturtheorien, die als theoretische Grundlage für die Konjunkturpolitik dienen können. Hier sind einige der bekanntesten:

- Keynesianismus: Diese Theorie geht auf den britischen Ökonomen John Maynard Keynes zurück und besagt, dass in Zeiten wirtschaftlicher Rezession der Staat die Nachfrage stimulieren sollte, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dies kann durch staatliche Investitionen, Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben erreicht werden.

- Monetarismus: Diese Theorie geht auf den US-amerikanischen Ökonomen Milton Friedman zurück und besagt, dass die Geldmenge eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Wirtschaft spielt. Eine straffe Geldpolitik, die eine Inflation verhindert, führt langfristig zu stabilen wirtschaftlichen Bedingungen.

- Neue Klassische Makroökonomie: Diese Theorie geht davon aus, dass die Wirtschaftsakteure (Unternehmen, Arbeitnehmer, Konsumenten) auf die konjunkturelle Entwicklung reagieren und dass die Konjunkturpolitik nur begrenzt, wirksam sein kann. Dies liegt daran, dass die Akteure ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Erwartungen über die Zukunft treffen und dass sie in der Lage sind, sich schnell an veränderte Bedingungen anzupassen.

- Neoklassik: Diese Theorie geht davon aus, dass die Wirtschaft tendenziell zu einem Gleichgewichtszustand zurückkehrt, wenn sie gestört wird. Der Staat sollte sich daher nicht in die Wirtschaft einmischen, da dies das Gleichgewicht stören und zu ineffizienten Ergebnissen führen kann.

Diese Theorien können in der Praxis unterschiedliche Auswirkungen auf die Konjunkturpolitik haben, je nachdem, welche Ansätze und Instrumente zur Anwendung kommen.

Angebotsseitige vs. nachfrageseitige Konjunkturpolitik

Die Konjunkturpolitik kann sowohl nachfrage- als auch angebotsorientiert sein, je nachdem welches Ziel sie verfolgt. Eine nachfrageorientierte Konjunkturpolitik zielt darauf ab, die Gesamtnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zu erhöhen, um dadurch die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

- Die nachfrageorientierte Konjunkturpolitik basiert auf der Theorie des Keynesianismus und setzt genau an diesem Punkt an, indem sie durch geeignete Maßnahmen wie öffentliche Investitionen oder Steuersenkungen die Gesamtnachfrage erhöht, um damit die Wirtschaft anzukurbeln. Der Zusammenhang zwischen Keynesianismus und nachfrageorientierter Konjunkturpolitik besteht also darin, dass die nachfrageorientierte Konjunkturpolitik auf den Prinzipien des Keynesianismus aufbaut und versucht, durch gezielte Eingriffe in die Wirtschaft die Nachfrage zu steigern und damit Wachstum und Beschäftigung zu fördern.

- Eine angebotsorientierte Konjunkturpolitik hingegen setzt auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Investoren, um damit Anreize für Investitionen und Innovationen zu schaffen und das Wirtschaftswachstum langfristig zu fördern. In der Praxis werden oft beide Ansätze miteinander kombiniert, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nachfrage und Angebot zu schaffen und die Wirtschaft stabil zu halten.

Instrumente und Maßnahmen der Konjunkturpolitik

Die Instrumente der Konjunkturpolitik lassen sich in vornehmlich in zwei Kategorien unterteilen: die Geldpolitik und die Fiskalpolitik. Manchmal zählt man auch die Außenwirtschaftspolitik hinzu.

- 1Geldpolitik: Die Geldpolitik bezieht sich auf die Maßnahmen, die von den Zentralbanken ergriffen werden, um das Angebot an Geld und Krediten zu steuern und somit das Preisniveau, die Investitionen und das Wirtschaftswachstum zu beeinflussen. Die Zentralbank kann beispielsweise die Zinssätze senken, um die Kreditvergabe zu erleichtern und die Investitionen anzukurbeln, oder die Geldmenge erhöhen, um die Konjunktur zu stimulieren.

- 2Fiskalpolitik: Die Fiskalpolitik bezieht sich auf die Maßnahmen der Regierung in Bezug auf ihre Einnahmen und Ausgaben, um die wirtschaftliche Aktivität zu beeinflussen. In Zeiten der Rezession kann die Regierung beispielsweise ihre Ausgaben erhöhen, um die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen zu stimulieren und die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Umgekehrt kann die Regierung in Zeiten der Hochkonjunktur ihre Ausgaben reduzieren oder ihre Steuern erhöhen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern und Inflation zu bekämpfen.

- 3Außenwirtschaftspolitik: Sie ist kein direktes Instrument der Konjunkturpolitik, da sie sich nicht unmittelbar auf die inländische Wirtschaft auswirkt. Allerdings kann die Außenwirtschaftspolitik indirekt Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, beispielsweise durch den Abschluss von Handelsabkommen oder die Förderung von Exporten. Durch den Ausbau der Handelsbeziehungen können sich neue Absatzmärkte eröffnen und somit das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung gefördert werden. Gleichzeitig können Handelsbeschränkungen oder Handelskriege die Konjunktur hemmen und zu einem Rückgang des internationalen Handels führen, was sich wiederum auf die inländische Wirtschaft auswirken kann.

Weitere Instrumente der Konjunkturpolitik umfassen beispielsweise öffentliche Investitionen in Infrastrukturprojekte, Arbeitsmarktprogramme oder Handels- und Industriepolitik. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Beschäftigung zu erhöhen. Auch wenn man diese Maßnahmen bei der Konjunkturpolitik aufführt, handelt es sich korrekterweise um (langfristige) Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums.

Was sind Chancen und Vorteile der Konjunkturpolitik?

Die Konjunkturpolitik hat verschiedene Vorteile, unter anderem:

Grenzen der Konjunkturpolitik

Trotz ihrer wichtigen Rolle bei der Stabilisierung der Wirtschaft gibt es auch Probleme und Herausforderungen bei der Umsetzung der Konjunkturpolitik. Hierzu zählen insbesondere:

Träger der Konjunkturpolitik

Die Träger der Konjunkturpolitik können je nach Land unterschiedlich sein, aber in der Regel sind es Regierungen und Zentralbanken.

- Die Regierung kann fiskalpolitische Maßnahmen ergreifen, wie z.B. öffentliche Investitionen oder Steuersenkungen, um die Nachfrage zu stimulieren und die Wirtschaft zu beleben.

- Dagegen kann die Zentralbank geldpolitische Maßnahmen ergreifen, wie z.B. die Senkung der Zinssätze oder die quantitative Lockerung, um die Liquidität zu erhöhen und die Wirtschaft zu stimulieren. In einigen Ländern können auch unabhängige Konjunkturräte oder -ausschüsse eingerichtet werden, um die Konjunkturpolitik zu koordinieren und Empfehlungen auszusprechen.

In Deutschland sind die Träger der Konjunkturpolitik die Bundesregierung und die Bundesbank. Die Bundesregierung kann fiskalpolitische Maßnahmen ergreifen, wie z.B. Steuersenkungen, öffentliche Investitionen und Sozialausgaben, um die Nachfrage zu stimulieren und die Wirtschaft zu beleben. Außerdem kann die Bundesregierung Konjunkturprogramme auflegen, um gezielt bestimmte Branchen oder Regionen zu unterstützen.

Aufgrund des föderalen Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland haben aber auch die Länder und Kommunen einen gewissen Spielraum in der Konjunkturpolitik. Sie können beispielsweise Infrastrukturprojekte und öffentliche Investitionen tätigen, die die Wirtschaft in ihrer Region stimulieren. Darüber hinaus können auch die Sozialversicherungen und die Arbeitsagenturen durch ihre Programme und Leistungen Einfluss auf die Nachfrage ausüben.

Insgesamt haben sowohl die Bundesbank als auch die EZB einen erheblichen Einfluss auf die Konjunkturpolitik in Deutschland.

Die Bundesbank kann zwar aufgrund der gemeinsamen Geldpolitik im Euroraum nicht unabhängig über die Geldpolitik entscheiden, aber sie kann dennoch auf die Konjunktur einwirken, indem sie die Stabilität des Finanzsystems sicherstellt. Die Bundesbank ist für die Bankenaufsicht in Deutschland zuständig und kann somit Maßnahmen ergreifen, um eine stabile und solide Finanzbranche zu gewährleisten. Eine solide Finanzbranche ist wiederum wichtig für eine stabile Konjunktur, da Unternehmen und Verbraucher auf eine funktionierende Finanzinfrastruktur angewiesen sind, um Investitionen zu tätigen und Kredite aufzunehmen. Darüber hinaus kann die Bundesbank durch ihre regelmäßigen Konjunkturprognosen und Analysen einen Beitrag zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage leisten und somit zur Entwicklung der Konjunkturpolitik beitragen.

Ausgestaltung der Konjunkturpolitik

Die Konjunkturpolitik kann sowohl diskretionär als auch regelgebunden ausgestaltet sein.

Die diskretionäre Konjunkturpolitik bezieht sich auf die Handlungen der Regierung, die darauf abzielen, die Konjunktur zu stabilisieren. Hierbei kann die Regierung Maßnahmen wie Steuersenkungen, Investitionen in Infrastrukturprojekte oder auch gezielte Ausgabenprogramme zur Ankurbelung der Wirtschaft ergreifen. Die Entscheidungen werden dabei von politischen Überlegungen und kurzfristigen Zielen geprägt.

Beispiele Diskretionäre Konjunkturpolitik:

- Bundesebene: Im Jahr 2020 beschloss die Bundesregierung aufgrund der Corona-Pandemie ein umfangreiches Konjunkturpaket mit zahlreichen Maßnahmen wie z.B. der Senkung der Mehrwertsteuer, der Unterstützung von Familien und Unternehmen sowie der Förderung von Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung.

- Länderebene: Ein Beispiel für diskretionäre Konjunkturpolitik auf Länderebene ist die Förderung von regionalen Infrastrukturprojekten wie dem Ausbau von Straßen oder öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Landesregierungen.

Im Gegensatz dazu beruht die regelgebundene Konjunkturpolitik auf festgelegten Regeln und Mechanismen, die automatisch in Kraft treten, wenn die Konjunktur bestimmte Schwellenwerte überschreitet. Zum Beispiel kann eine automatische Stabilisierung im Steuersystem vorgesehen werden, die bei einer Rezession zu Steuersenkungen führt und somit die Nachfrage erhöht, während sie in einem Aufschwung zu höheren Steuereinnahmen und somit zu einer Dämpfung der Konjunktur führt.

Beispiele Regelgebundene Konjunkturpolitik:

- Bundesebene: Die Schuldenbremse im Grundgesetz ist ein Beispiel für eine regelgebundene Konjunkturpolitik auf Bundesebene. Sie legt fest, dass der Bund ab dem Jahr 2020 keine strukturellen Haushaltsdefizite mehr machen darf und sich damit langfristig auf eine solide Finanzpolitik verpflichtet.

- Länderebene: Eine weitere Regelung auf Länderebene ist die sogenannte Schuldenbremse in den Landeshaushalten, die ähnlich wie auf Bundesebene die Aufnahme von Schulden begrenzt

Der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen liegt in der Flexibilität und der Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen getroffen werden können. Während die diskretionäre Konjunkturpolitik schnell auf eine sich verändernde Konjunkturlage reagieren kann, besteht die Gefahr von Fehlentscheidungen und politischer Einflussnahme. Die regelgebundene Konjunkturpolitik ist weniger anfällig für politischen Einfluss und bietet eine gewisse Vorhersehbarkeit für die Marktteilnehmer, aber sie kann in manchen Fällen zu spät oder zu langsam wirken.

Beispiele für Konjunkturpolitik in Deutschland

Konjunkturpolitische Maßnahmen in einer Rezession:

Konjunkturpolitische Maßnahmen in einem Aufschwung

In einem Aufschwung können auch noch Konjunkturprobleme bestehen, wie zum Beispiel eine Überhitzung der Wirtschaft oder eine ungleiche Verteilung des Wachstums. In solchen Fällen kann die Konjunkturpolitik darauf abzielen, die wirtschaftliche Aktivität zu stabilisieren und die volkswirtschaftliche Entwicklung auf einem nachhaltigen Kurs zu halten. Konkrete Maßnahmen könnten zum Beispiel sein:

- Anpassung der Steuersätze und -strukturen, um Überhitzungen abzubremsen oder Nachfrageimpulse zu setzen.

- Ausbau der sozialen Infrastruktur, um auch schwächeren Bevölkerungsgruppen am Aufschwung teilhaben zu lassen und die Binnennachfrage zu stützen.

- Förderung von Forschung und Entwicklung sowie Unterstützung innovativer Geschäftsmodelle, um das Wachstumspotenzial der Wirtschaft zu erhöhen.

- Anpassung der Arbeitsmarktpolitik, um die Beschäftigung zu erhöhen und die Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

- Stärkung der Ausbildung und Qualifikation von Arbeitnehmern, um die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu verbessern.

Es ist jedoch zu beachten, dass in einem Aufschwung das Hauptaugenmerk oft auf Wachstumspolitik und strukturellen Reformen liegt, da die konjunkturellen Probleme in der Regel weniger akut sind als in einer Rezession.